MUNDO

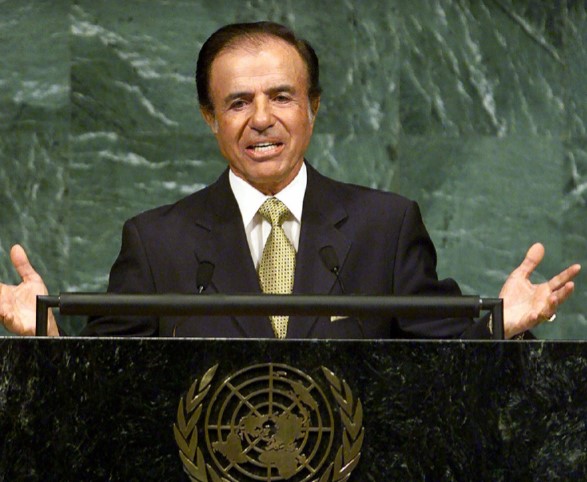

Fue la cara del neoliberalismo en Argentina: Muere Carlos Menem, el polémico expresidente argentino

Por Francisco Lucotti (Sputnik Mundo) //

Carlos Menem gobernó Argentina entre 1989 y 1999. Su mandato se caracterizó por el modelo económico libremercadista, marcado por la ley que equiparó la moneda local al dólar, las privatizaciones, el aumento de la deuda externa y la pobreza, así como las numerosas acusaciones y causas de corrupción.

El expresidente argentino falleció a los 90 años a causa de una infección urinaria por la que permaneció hospitalizado durante las últimas dos semanas en una clínica de Buenos Aires. Tras sufrir un fallo renal, los médicos tuvieron que inducirle un coma. Sin embargo, no logró recuperarse de su estado crítico.

Hijo de inmigrantes sirios, Carlos Saúl Menem nació el 2 de julio de 1930 en Anillaco, La Rioja, una de las provincias más pobres de Argentina, en la zona oeste del país. Se formó como abogado y se adhirió en 1951 al movimiento político de orientación popular que encabezaba el entonces presidente Juan Domingo Perón (1946-1955), también conocido como justicialismo.

Con el regreso de Perón, que mantuvo la presidencia hasta su muerte en 1974, el riojano fue electo gobernador de su provincia natal, posición que ocupó hasta el inicio de la última dictadura militar (1976-1983). Menem permaneció detenido bajo diferentes modalidades de prisión, principalmente domiciliaria, hasta 1981, y con el regreso definitivo de la democracia, obtuvo una segunda gobernación de La Rioja hasta 1989.

Luego de unas votaciones internas del peronismo en las que se impuso sorpresivamente sobre Antonio Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Menem ganó las elecciones presidenciales nacionales en 1989 frente al candidato del oficialismo, Eduardo Angeloz, de la Unión Cívica Radical (UCR), partido político que gobernaba el país de la mano de Raúl Alfonsín.

El peronismo volvía al poder después de 13 años en un contexto de crisis económica extrema, revueltas sociales e inestabilidad política como consecuencia de un proceso descontrolado de aumento de precios conocido como «hiperinflación», que llegó casi al 80%.

La pobreza aumentó 25% y alcanzó el récord histórico de 47,3% de la población. En un clima de saqueos y desesperación, el presidente saliente tuvo que adelantar las elecciones y terminar su mandato con cinco meses de anticipación, el 8 de julio de 1989.

Esto representó la primera transición democrática pacífica entre partidos políticos oponentes en la historia argentina, significó la primera victoria en las urnas del justicialismo después de la muerte de Perón y marcó el inicio de 10 años de Gobierno de Carlos Menem.

LA DÉCADA MENEMISTA

El peronismo se consideraba hasta entonces un movimiento político fuertemente nacionalista, desarrollista y orientado hacia la justicia social, pero el Gobierno de Menem instauró en el país un modelo económico neoliberal, promotor del libre mercado en el comercio y la inversión extranjera directa, así como la reducción del Estado a través de la privatización de empresas públicas y la desregulación de la competencia.

«La caída del muro de Berlín [en 1989, símbolo del fin de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS] dio una idea de que la modernidad era la destrucción del Estado y en Argentina nos agarró con una dirigencia que se enriqueció a partir de la venta de las empresas, hubo una asociación ilícita de mucha gente», dijo a Sputnik Julio Bárbaro, histórico referente del peronismo, quien fue diputado nacional en dos períodos, 1973-1976 y 1983-1985.

En los albores de 1990, volvió a ocurrir otra espiral inflacionaria en Argentina, lo que llevó a la sanción, con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, como ideólogo, de la ley de convertibilidad: se creó una nueva moneda, el peso argentino, y se la equiparó al dólar.

Inició lo que coloquialmente se llamó el «uno a uno» (un peso, un dólar), que terminó con la inestabilidad cambiaria pero que tuvo como precio una enorme presión fiscal y del crecimiento desbordado de la deuda externa, que creció en la década de 45.000 a 145.000 millones de dólares, para sostener las reservas del Banco Central y el gasto público. Esta burbuja financiera terminaría de explotar y provocar la crisis de 2001.

«Hay una generación de dirigentes que se enriqueció y una sociedad que se empobreció. Cuando estalló el ‘uno a uno’, que era una ficción, volvimos a la realidad», sentenció Bárbaro, quien fue director del Comité Federal de Radiodifusión entre 2003 y 2008.

Durante la década menemista, se privatizaron todas las empresas estatales de servicios (teléfono, luz, gas, agua, correos), Aerolíneas Argentinas, las empresas hidrocarburífera y carbonífera nacionales YPF e YCF, señales de TV abierta, el sistema jubilatorio, la administración de puertos marítimos, y se concesionó el transporte de ferrocarriles, la recolección de residuos, los peajes en autopistas, los aeropuertos, entre otros.

«Avanzó el peor hombre de la historia argentina, que fue Cavallo. Deciden destruir el Estado, así como lo había hecho el Gobierno militar con [el ministro de Economía José] Martínez de Hoz, la misma tesis tuvo el Gobierno de Menem con Cavallo y [Roberto] Dromi [ministro de Obras y Servicios Públicos entre 1989 y 1991]. Se privatizó todo lo que se había construido y se regalaron las ganancias con coimas», denunció quien fue secretario de Cultura durante los primeros dos años de gestión menemista.

EL LEGADO

Los despidos masivos producto de la reducción del empleo estatal y las políticas de flexibilización laboral llevaron a que el desempleo creciera de 8% a 14% de la población activa durante su gestión. Muchas de las privatizaciones, así como la Administración en general, estuvieron envueltas de acusaciones de corrupción, un signo que marcó desde el inicio la presidencia de Menem.

«Lo de Menem fue una atrocidad, que se hizo en nombre del peronismo; no se podría haber hecho en otro nombre, por eso el pueblo no se sublevó. Es la traición, el momento en que el peronismo se volvió vendepatria, deja de ser nacionalista para ser colonialista. Dejamos de ser compañeros para ser cómplices», remató Bárbaro.

En 1992 y 1994, la Argentina fue blanco de dos atentados terroristas contra la comunidad judía: el estallido en la Embajada de Israel, que causó la muerte de 22 personas, y la destrucción de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la que perdieron la vida 85 personas. En ambos casos, el Gobierno de Menem fue expuesto por su inoperancia y encubrimiento de los culpables.

En 1994, Menem encaró una reforma constitucional que abrió la posibilidad de una reelección presidencial, a la que accedió el año siguiente. A pesar de las numerosas acusaciones de corrupción y peculado, contaba con una gran aceptación y popularidad producto de la bonanza económica de aquellos años, que permitía lujos nunca antes vistos para la clase media pero a costo de una enorme polarización social y generación de pobreza y miseria.

«Construyeron un capitalismo no productivo sino de intermediarios, que hacen negocios con quedarse con lo ajeno. Lo de Argentina fue un ensayo nefasto, vendieron el patrimonio y la sociedad no era consciente de que eso tenía un final. Con la idea de un dólar fijo y de recorrer el mundo la clase media encontraba en ese festejo el final de su historia, porque vivía el síndrome de Estocolmo», enfatizó referente peronista.

En 1999, Menem dio traspaso democrático a la presidencia de Fernando De la Rúa, líder de la coalición Alianza, no peronista, que colapsó en diciembre de 2001, dando pie al período de mayor inestabilidad de los últimos años.

En las elecciones de 2003, Menem volvió a postularse pero, a pesar de salir primero en la primera vuelta, con 24% de los votos, renunció a la carrera antes del balotaje, por lo que se impuso el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien había sido votado por 22% del electorado.

Menem senador

En las elecciones de medio término de 2005, Menem obtuvo su puesto como senador por La Rioja, cargo en el que fue reelecto en 2011. En 2007, compitió en las elecciones a gobernador, sin éxito. Se mantuvo como referente del peronismo, plegándose a la fuerza electoral mayoritaria dentro de la interna partidaria, a lo largo de los años.

Luego de terminar su mandato, Menem fue involucrado en numerosas causas: la venta ilegal de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia (absuelto por tecnicismo), explosión de la fábrica militar de armas en la ciudad de Río Tercero en la provincia de Córdoba (absuelto por tecnicismo), malversación de fondos públicos (condenado), enriquecimiento ilícito (procesado), encubrimiento en la causa AMIA (absuelto), venta irregular del predio de La Rural (condenado pero sobreseído).

«Los talentos son casualidades. Alfonsín fue el último presidente en intentar hacer política y trascender. Menem es la expresión de la época de la decadencia de la política; ni la oligarquía, ni burguesía industrial ni el sindicalismo tenían dirigencia. Menem fue instrumento vil de la modernidad, básicamente de los bancos y del poder económico, que es el sueño que impera en ciertos sectores de la dirigencia argentina», cerró Bárbaro.