MUNDO

El Congreso siempre ha intervenido: El impago de deuda estadounidense…¿una amenaza real?

Economía Global, por Alberto Gómez R. //

El impago de deuda soberana de los Estados Unidos, aunque ha llegado nuevamente a su nivel histórico más alto, con seguridad es un aparente impasse que el Congreso estadounidense sorteará permitiendo elevar el límite de deuda (conocido coloquialmente como “techo de deuda”) como se ha hecho en decenas de ocasiones anteriores.

El límite de deuda es la cantidad total de dinero que el gobierno de los Estados Unidos está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales existentes, incluidos los beneficios de Seguro Social y Medicare, salarios militares, intereses sobre la deuda nacional, reembolsos de impuestos y otros pagos.

El límite de endeudamiento no autoriza nuevos compromisos de gasto. Simplemente permite que el gobierno financie las obligaciones legales existentes que los Congresos y presidentes de ambos partidos hayan asumido en el pasado.

No aumentar el límite de la deuda tendría consecuencias económicas catastróficas. Haría que el gobierno no cumpliera con sus obligaciones legales, un evento sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Eso precipitaría otra crisis financiera y amenazaría los empleos y los ahorros de los estadounidenses comunes, poniendo a los Estados Unidos nuevamente en un profundo agujero económico, justo cuando el país se está recuperando de la reciente recesión.

El Congreso siempre ha intervenido para elevar el límite de la deuda. Desde 1960 ha actuado 78 veces por separado para aumentar permanentemente, extender temporalmente o revisar la definición del límite de deuda: 49 veces bajo presidentes republicanos y 29 veces bajo presidentes demócratas. Los líderes del Congreso de ambos partidos han reconocido que esto es necesario. (home.treasury.gov)

Un hecho que pasa normalmente desapercibido es que los secretarios del tesoro en turno son finalmente los encargados de gestionar y administrar esos aumentos de deuda, y que estos funcionarios en su mayoría han trabajado previamente en la Reserva Federal (Fed) –su banco central- o en alguna de las más poderosas instituciones financieras privadas.

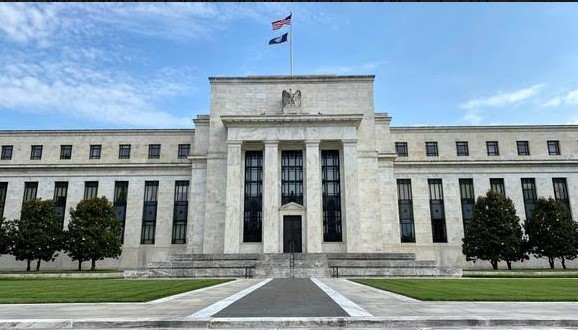

Podría no significar mucho lo anterior, pero lo que la mayoría de los estadounidenses desconoce es que la Fed es realmente una entidad privada, no del gobierno.

El 23 de diciembre de 1913, el entonces presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson promulgó la Ley de la Reserva Federal, creando el banco central.

Fundado en medio de las zozobras financieras de inicios del siglo XX y con una profunda desconfianza del poder central, el banco es hoy una de las instituciones financieras más poderosas del planeta.

Los inicios del siglo XX estuvieron marcados por una sucesión de pánicos financieros y el peor ocurrió luego del terremoto de San Francisco en 1906.

El desastre llevó a un grupo de políticos y economistas a reunirse en secreto en 1910 bajo el pretexto de una expedición de caza en la isla remota de Jekyll en el estado de Georgia. El objetivo era diseñar un sistema bancario central.

Se trató del tercer intento de crear una institución de ese tipo.

El primer banco centralizado fue establecido por Alexander Hamilton durante la presidencia de George Washington en 1791, a pesar de la dura oposición de Thomas Jefferson. El banco sólo duró 20 años.

El segundo intento fue desmantelado por otro mandatario, Andrew Jackson, en 1836. (bbc.com)

Estos esfuerzos fracasaron debido a la desconfianza a un poder centralizado arraigada profundamente en la cultura estadounidense y la estructura de la actual Fed refleja esa desconfianza.

Tanto Jackson como Jefferson vieron una gran amenaza en el hecho de ceder el control de la política monetaria a entidades privadas, con intereses muy particulares,

Han habido algunos otros presidentes estadounidenses que han intentado disminuir la influencia del capital privado en las decisiones gubernamentales, pero sólo con tímidos asomos, ya que detrás de la Fed está el verdadero poder detrás del gobierno de Washington, el llamado “Estado profundo” (Deep State). Dwight Eisenhower, y John F. Kennedy fueron otros de los mandatarios que advirtieron de ese poder, sin mencionar nombres ni apellidos, pero que manifestaron públicamente en algunos de sus discursos.

En su último discurso, el presidente Eisenhower se refirió justamente a ese Estado profundo llamándolo complejo militar industrial, faltó decir que era mediático también, y de ahí en adelante eso no ha hecho sino fortalecerse y dominar.

Este Estado Profundo, cuyo frente financiero no es otro que la Fed, son quienes se encargan de crear guerras y conflictos bélicos por todo el mundo, para seguir alimentado al complejo militar industrial, y con la Fed como brazo articulador de las finanzas, aumentando a cada segundo el endeudamiento del país con los “banqueros” accionistas de la Fed.

Es por ello que aunque decenas de veces se ha alcanzado el límite de endeudamiento, el Congreso vuelve a aprobar su extensión; es pan y circo para el “demócrata” pueblo estadounidense.

Lo que sí es un hecho es que el sistema financiero anglosajón –no se limita únicamente al estadounidense- es una máquina perfectamente aceitada y afinada para debilitar y derrumbar las economías de los países que no se alinean a sus intereses, por lo que estos vaivenes de amenazas de un default afectan a esas economías dolarizadas cuyos mercados de valores están basados en gran medida en la especulación.

La Fed es uno de los varios bancos centrales que existen en el mundo, y cuyos dueños son los mismos poseedores de deudas soberanas de la mayoría de los países occidentales, incluyendo América Latina. Por lo tanto, la alarma de impago (default) provoca pánico en los mercados financieros mundiales, ya que el principal producto financiero de inversión especulativa de la deuda estadounidense son sus bonos del tesoro, que no son otra cosa que pagarés, o promesas de pago de una deuda que es ahora prácticamente impagable.

En una supuesta situación de impago de deuda por parte del gobierno estadounidense, el dólar se debilitaría inmediatamente, lo que provocaría una inflación global, y una irremediable recesión. Esto debido a que el dólar ha sido desde hace décadas la divisa de reserva por excelencia de la mayoría de los países en el mundo obligadamente, debido a la otrora hegemonía de Estados Unidos como la primera potencia económica y militar del mundo.

En contrapartida, al tiempo que se lleva a cabo todo el melodrama de una situación de impago, el Congreso estadounidense sigue aprobando la ampliación de su presupuesto militar, ahora con el fantasma de las amenazas rusa, china y más recientemente, de inteligencias extraterrestres.

Y mientras lo anterior sucede, algunos de los bancos más importantes en Estados Unidos están a poco de quebrar, como acaba de suceder con el Silicon Valley Bank, lo que muy probablemente provocará un reguero de pólvora en los mercados financieros internacionales.

Todo tiene un porqué.