MUNDO

Redefiniendo alianzas y el tejido social: El mundo ante la batalla definitiva por el futuro de la globalización

Actualidad, por Alberto Gómez R. //

La pandemia fue el cisne verde que desnudó las entrañas podridas de un sistema. No un cisne negro imprevisible, sino un desenlace anunciado de desequilibrios ambientales y socioeconómicos que aceleró una pugna subterránea que hoy emerge con virulencia: la guerra entre fuerzas que buscan desmantelar la globalización neoliberal y poderes que intentan perpetuarla a toda costa. Esta disputa redefine alianzas, reconfigura mapas y tensa el tejido social global hasta el punto de ruptura.

FRACTURAS DEL MODELO: DE LA CURVA DEL ELEFANTE AL “CAPITALISMO ZOMBIE”

La globalización opera en tres esferas simultáneas: económica (deslocalización productiva), financiera (especulación desregulada) y petrolera (control geoestratégico de recursos). Un triángulo perverso donde el 20% de la «plutocracia global» concentra beneficios mientras el 80% sufre exclusión (Alfredo Jalife Rahme http://www.scielo.org.mx/).

El economista serbio-estadounidense Branko Milanovic aportó la metáfora definitiva para entender el malestar: la «curva del elefante». Su gráfico reveló cómo entre 1988 y 2008, el 1% más rico y las nuevas clases medias asiáticas ganaron terreno, mientras las clases trabajadoras occidentales y los más pobres del planeta quedaron estancados. «La globalización benefició a los ricos globales y a los pobres emergentes, pero destrozó a la clase media occidental», sentencia Milanovic.

Hoy ese modelo exhibe síntomas de agotamiento terminal:

Japonización económica: Crecimiento anémico y productividad estancada.

Deuda global en niveles estratosféricos: 247 por ciento del PIB mundial.

Fábricas fantasmas: Occidente ya no produce bienes, solo especula.

LOS CAMPOS DE BATALLA: ESTADOS UNIDOS, EL PACIENTE CERO

EEUU, epicentro del proyecto globalizador, vive su descomposición interna. La administración Biden heredó un país donde:

40 millones sobreviven con cupones de alimentos -y la cifra va en aumento-.

Ohio y Michigan albergan «zonas rojas» industriales devastadas.

La esperanza de vida cae por tercera vez desde la gripe española.

Este paisaje social alimentó el nacionalismo económico trumpista, que intentó frenar la hemorragia con aranceles y repatriación de empleos. Pero como advierte el analista francés Thierry Meyssan, «Trump declaró la guerra a los arquitectos del 11-S y nadie en el establishment lo apoyó». Su proyecto fracasó porque el Estado Profundo prefería otras salidas: desde la doctrina Rumsfeld-Cebrowski de guerras por recursos hasta el proyecto NEOM en Arabia Saudí, una ciudad-Estado para multimillonarios en el desierto.

LOS DESGLOBALIZADORES: DE BEIJING AL “EJE DE LA SOBERANÍA”

Frente al Occidente en crisis, emergen alternativas que plantean una desconexión controlada:

China ha pasado de taller del mundo a contrapeso geopolítico. Con reservas por encima del billón de dólares y una expansión tecnológica sin precedentes, Pekín impulsa la regionalización asiática mientras compite con el dólar mediante acuerdos en yuanes. Su estrategia, según Esteban Actis y Nicolás Creus, no busca destruir el orden liberal, sino reformarlo desde dentro.

Rusia encabeza el nacionalismo petrolero, estatizando recursos y tejiendo alianzas con Venezuela y Arabia Saudí. Las «nuevas siete hermanas» ya no son corporaciones privadas, sino gigantes estatales que desafían a Wall Street.

En Europa, fuerzas soberanistas de izquierda y derecha impulsan proyectos de autonomía estratégica. El italiano Manlio Dinucci documenta cómo la OTAN intenta sabotear estos movimientos, como ocurrió con Syriza en Grecia: «Alexis Tsipras llegó prometiendo solidaridad con Palestina, pero terminó firmando un pacto militar con Israel que solo tenía parangón con el de EEUU» (rebelión.org).

LA INGENIERÍA DEL CAOS: PANDEMIAS Y PASAPORTES DIGITALES

Cuando Trump fracasó y NEOM se estancó, la pandemia ofreció un nuevo tablero de juego. Según Meyssan, el equipo de Rumsfeld (incluyendo a Fauci y Hatchett) vio en el COVID-19 la oportunidad para:

Acelerar la deslocalización masiva mediante el teletrabajo.

Imponer pasaportes sanitarios como mecanismos de control social.

Legitimar el endeudamiento ilimitado de los Estados.

Klaus Schwab del Foro de Davos lo llamó «El Gran Reinicio». Su libro homónimo, descrito por Meyssan como «una mezcolanza de clichés catastróficos», anunciaba una sociedad orwelliana donde los datos reemplazan a la producción. Detrás de la retórica «inclusiva», Schwab es un operador de la CIA desde los años 70, cuando violó sanciones al apartheid sudafricano con tecnología nuclear (voltairenet.com).

EL MUNDO ENTRÓPICO: HACIA UN BIPOLARISMO CAÓTICO

Actis y Creus proponen el concepto de «bipolarismo entrópico» para definir el nuevo orden: dos polos (EEUU y China) cuya rivalidad genera caos sistémico en lugar de equilibrio. El peligro inmediato no es una guerra (la «Trampa de Tucídides»), sino el vacío de poder de la «Trampa de Kindleberger»: cuando el hegemón saliente no quiere liderar y el emergente no puede hacerlo (Dario, Leandro. scielo.org.ar).

Esta entropía se manifiesta en:

Cadenas de suministro rotas (como durante la crisis de semiconductores).

Guerras híbridas (Ucrania como campo de pruebas).

Alianzas líquidas (Arabia Saudí uniéndose a los BRICS).

LA REBELIÓN DE LOS PERDEDORES: CUANDO EL SAQUEO GENERA RESISTENCIA

Los conflictos actuales no son solo interestatales, sino revueltas contra el expolio:

En América Latina, el nacionalismo de recursos resurge en México y Bolivia, expulsando a corporaciones que operaban en condiciones neocoloniales. Mientras Jalife-Rahme señala la hipocresía occidental: «EEUU predica libre mercado, pero practica el ‘patriotismo económico’, protegiendo sus empresas estratégicas».

En Europa, la rebelión fiscal de agricultores y camioneros contra el libre comercio desregulado paraliza capitales, mientras partidos como el Rassemblement National en Francia ganan terreno con consignas proteccionistas.

Hasta las corporaciones tecnológicas juegan doble: Alphabet o Meta defienden la globalización digital mientras construyen búnkeres apocalípticos en Nueva Zelanda, preparándose para el colapso que ayudaron a crear.

El mundo enfrenta su desconexión definitiva, pero la pregunta crucial es: ¿desconexión para quién? Se perfilan tres escenarios:

1. Globalización reformada (el modelo Schwab/Soros): Mantiene estructuras de saqueo con rostro humano.

2. Regionalización con economías mixtas: Bloques como ASEAN o MERCOSUR con bancos y monedas propias.

3. Neorrenacimiento humanista: Utopía donde el humano reemplaza al mercado como centro.

Lo que ya no es viable es el fundamentalismo de mercado que convirtió naciones en zonas francas de explotación. Como sentencia Dinucci: «El verdadero muro no era el de Trump con México, sino el NAFTA que empobreció a ambos lados de la frontera» (Dinucci, Manlio. Rebelión.org). En esta guerra silenciosa, la única certeza es que el siglo XXI será el escenario donde se define si la desglobalización significa emancipación o simplemente, un saqueo más eficiente.

MUNDO

China, Japón y México: la batalla global por el internet del futuro con matices locales

– Por José Modesto Barros Romo, Conciencia Pública

El internet de ultra velocidad ya no es un asunto de ciencia ficción, sino un campo estratégico donde las potencias tecnológicas definen su hegemonía. Japón, China y, en menor medida, México, han roto en este año barreras históricas de transmisión de datos, cada uno desde trincheras distintas, pero con un objetivo común: asegurar ventajas en la economía digital del siglo XXI.

Japón sorprendió al mundo al anunciar que sus científicos del Instituto Nacional de Información y Comunicaciones Tecnológicas (NICT) lograron transmitir datos a 1.02 petabits por segundo a través de fibra óptica.

Se trata de un récord mundial que equivale a descargar en un segundo la información de más de 10 millones de videos en alta definición, el equivalente a todo el catálogo de Netflix en un solo segundo.

Más allá de la hazaña técnica, el logro japonés envía un mensaje claro: su apuesta es consolidar infraestructuras terrestres estables y de larga distancia, con la mira puesta en mantener la competitividad industrial frente a China, Estados Unidos y Europa.

El gigante asiático, por su parte, libra otra batalla: el dominio del espacio inalámbrico. China Mobile reveló que en una red experimental de 6G alcanzó velocidades de 280 gigabits por segundo, descargando un archivo de 50 GB (unas 25 películas de mediana calidad) en apenas 1.4 segundos.

A esto se suman proyectos universitarios que exploran transmisiones en frecuencias en terahercios y enlaces satelitales de 100 Gbps, tecnologías que se perfilan como piezas centrales en la construcción de un ecosistema digital global, donde China pretende marcar la pauta a la espera lanzar comercialmente las redes 6G para el año 2030 en todo su territorio.

La estrategia china es evidente: no se conforma con desplegar infraestructura terrestre, busca liderar el futuro de las comunicaciones en el espacio y en el aire, donde se definirá el control de datos y, con ello, el poder geopolítico. De ahí que los experimentos en 6G no solo representen avances científicos, sino una carta de presentación en la carrera tecnológica frente a los estadounidenses, japoneses y los europeos.

México, en contraste, aparece con un logro más modesto pero simbólico. El año pasado la empresa Megacable, en alianza con Nokia, alcanzó 1.1 terabits por segundo en pruebas de fibra óptica de larga distancia.

No es un récord mundial ni una revolución en telecomunicaciones (aunque sí es un hito a nivel Latinoamérica, equivalente a descargar un videojuego como Call of Duty: Modern Warfare III en un segundo). Esta es una señal de que nuestro país busca modernizar su infraestructura digital con miras a los próximos años.

El reto está en si estos avances se traducirán en beneficios reales para los ciudadanos o quedarán como demostraciones técnicas en un país donde millones aún carecen de acceso a internet estable.

La comparación es reveladora: mientras Japón apuesta por la perfección de la fibra, China por la supremacía inalámbrica y espacial, México apenas intenta ponerse al día. El dilema nacional es mayúsculo: ¿apostar por ser solo consumidores de tecnologías extranjeras o trazar un plan estratégico que coloque a la región en la disputa global por la soberanía digital?

Lo cierto es que el internet del futuro no será solo más rápido; también será la nueva frontera de poder. Quien controle las redes de transmisión controlará la información, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Japón y China ya están en esa carrera. México, como suele ocurrir, observa desde la periferia.

MUNDO

TMEC enfrenta nubarrones económicos: riesgo de estanflación en la región

– Por Redacción Conciencia Pública

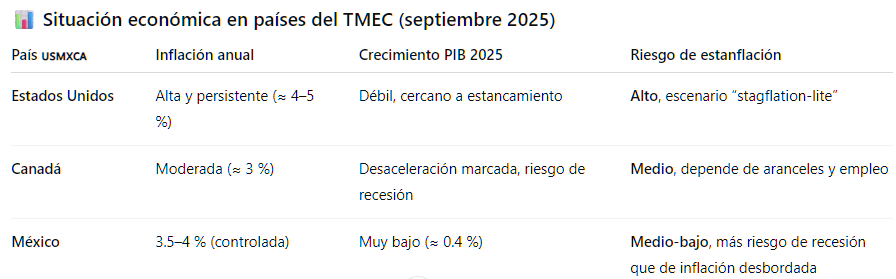

La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.

Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.

En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.

Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.

Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.

México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.

No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.

El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.

En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.

Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.

👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:

MUNDO

Cielos de Europa en alerta: la OTAN dispara por primera vez contra drones rusos en territorio aliado

– Por Redacción Conciencia Pública

El 10 de septiembre de 2025 marcó un hito en la historia de la defensa colectiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): por primera vez, aviones del pacto —en apoyo a Polonia— abrieron fuego contra drones rusos que penetraron en el espacio aéreo aliado, convirtiéndose en la primera acción militar directa de la alianza sobre su territorio desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Polonia reportó la entrada de hasta 19 drones, algunos procedentes de Bielorrusia, los cuales fueron considerados amenazas directas y, por ello, neutralizados con apoyo de aviones caza F-16 polacos y F-35 neerlandeses.

Las operaciones implicaron el cierre temporal de los aeropuertos de Varsovia y Lublin, y órdenes de resguardo para la población en regiones orientales del país, cercanas a Ucrania.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el incidente como una “provocación a gran escala” de parte de los rusos, y afirmó que la situación era “la más cercana a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial”.

A raíz de lo ocurrido, Polonia invocó el Artículo 4 de la organización, dando inicio a consultas urgentes entre los países aliados, entre los que se encuentra Estados Unidos, el país con más capacidades militares en el tratado.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, condenó firmemente la acción rusa y reafirmó el compromiso de la alianza de defender cada centímetro de su espacio aéreo. El coronel Martin O’Donnell, portavoz del Mando Supremo Aliado en Europa (SHAPE), enfatizó: «Esta es la primera vez que aviones de la OTAN han enfrentado amenazas potenciales en el espacio aéreo aliado».

La incidencia se produjo durante un amplio ataque de Rusia contra Ucrania la noche de ayer, que involucró cientos de drones y decenas de misiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenskiy, advirtió que al menos ocho de esos drones estaban dirigidos hacia Polonia y consideró el episodio como un “precedente extremadamente peligroso para Europa”.

Aunque Polonia activó el Artículo 4, no llegó a invocar el Artículo 5, que establece el mecanismo de defensa colectiva inmediata (en ese artículo se señala que todos los países de la OTAN deben acudir inmediatamente a defender al país atacado). Analistas consideran este movimiento como una señal de diplomacia firme más que un preludio a una escalada militar mayor.

Mientras tanto, la Unión Europea propone reforzar la protección de sus fronteras, con iniciativas como la construcción de una “muralla antidrón” en el este del continente.