MUNDO

Una guerra donde todos pierden: Rusia denuncia la amenaza bioterrorista de Ucrania y Estados Unidos

Opinión, por Cayetano Frías Frías //

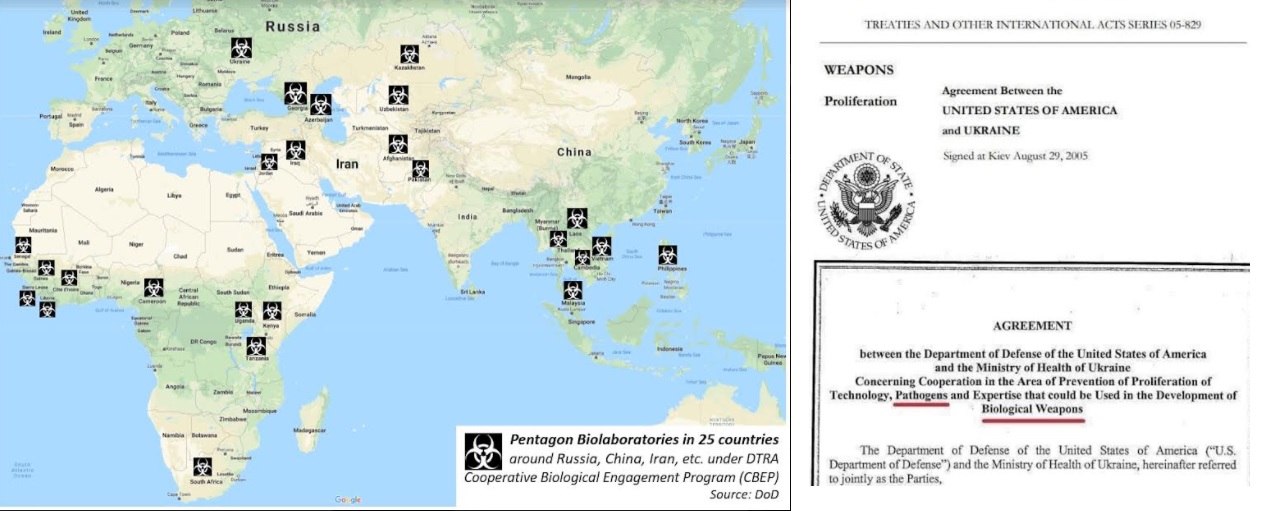

El 24 de febrero la invasión rusa a Ucrania sorprendió a todo mundo, pero más a quienes experimentaban en una treintena de laboratorios con patógenos de la peste, ántrax, cólera y otras enfermedades mortales, dentro de un programa financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con base en un convenio firmado desde 2005.

María Zajárova, secretaria de Estado adjunta para Asuntos Políticos de Rusia, lo describe así: “Desde los empleados de los laboratorios ucranianos se recibió la documentación sobre la destrucción de emergencia el 24 de febrero de patógenos especialmente peligrosos de la peste, ántrax, cólera y otras enfermedades mortales”.

En principio se denunció el hallazgo de 26 laboratorios, dentro de los cuales se encontró documentación sobre experimentos dirigidos a personas de nacionalidad rusa, sin que a la fecha se haya aclarado el objetivo final, aunque las autoridades norteamericanas han aceptado que se investigaban algunos coronavirus.

Las versiones sobre la gravedad de estos experimentos no se hicieron esperar. Ígor Konashénkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, declaró que en los laboratorios de Ucrania a los cuales se les han destinado por lo menos 200 millones de dólares, se estaban desarrollando componentes de armas biológicas y después del inicio de la operación militar, norteamericano y ucranianos habrían destruido las evidencias de un programa de armas biológicas.

Zhao Lijian, ministro de Relaciones Exteriores de China, denunció luego que las fuerzas armadas de EU no solo tienen 26 laboratorios de este tipo en Ucrania, sino que alrededor del mundo suman por lo menos 336 ubicados en 30 de sus países aliados. El martes pasado, dijo que solicitaron a EU revelara detalles sobre los laboratorios biológicos en territorio ucraniano, de manera particular, que hiciera pública la información sobre los tipos de virus que almacenan y las investigaciones que llevan a cabo esas entidades.

«No estamos desarrollando armas biológicas o químicas dentro de Ucrania. Eso no está ocurriendo», respondió John Kirby, vocero del Pentágono en una conferencia de prensa, para luego tachar de ridículas y absurdas las denuncias de Rusia y China.

Ante la negativa para aclarar los objetivos de dichos laboratorios, Rusia convocó a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual se verificó el viernes pasado, con nulos resultados y cero explicaciones por parte de los indignados representantes de Estados Unidos.

Más patética la postura de la burocracia de la ONU, cuyo portavoz Stéphane Dujarric, declaró a la prensa al concluir esta reunión que no tienen la obligación de realizar una investigación sobre este tema, a menos que la Asamblea se los ordene.

Marco jurídico

Lo cierto es que la ONU tiene herramientas de sobra para investigar y aclarar estos hechos tan graves que tienen alcance mundial y directamente pueden causar mortandad en por lo menos 30 países, que es donde Estados Unidos tiene instalados este tipo de laboratorios. Desde Liberia, Camerún, Irak, Vietnam, Afganistán, Pakistán, es necesario que surjan explicaciones del porqué operan esos laboratorios de alta peligrosidad.

El mecanismo más idóneo es el tutelado en diciembre de 2011 a través de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxicas y sobre su destrucción. También es soporte la Conferencia que reconoce el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohíbe el empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos.

Está además la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU, el cual afirma su apoyo a los tratados multilaterales que tienen por objeto eliminar o prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas, así como la Convención que prohíbe la producción y almacenamiento de las armas biológicas, la cual entró en vigor en marzo de 1976.

El Convenio de 2011 establece la obligación de los Estados que realicen experimentos o investigaciones con patógenos peligrosos, de presentar informes anuales sobre sus trabajos, los cuales siempre deben estar encaminados hacia la prevención y defensa, pues se establece claramente que a todos los firmantes les está prohibido la creación de armas biológicas. En este caso, ni Ucrania, ni Estados Unidos han cumplido con presentar dichos informes y tampoco los presentaron en esta sesión urgente del Consejo de Seguridad.

En el Artículo IV, numeral 16 del documento, se establece que “la Conferencia reafirma que, en cualesquiera circunstancias, el empleo de armas bacteriológicas (biológicas) y toxicas está efectivamente prohibido por la Convención”.

Y aunque el Artículo VI, numeral 29, faculta al Consejo de Seguridad a conocer de este tipo de denuncias y a 0rdenar al Secretario General de las Naciones Unidas que investigue estos casos, debe ser aprobado por los integrantes de este cuerpo colegiado, lo cual no ocurrió en la sesión del viernes.

LO que sí ocurrió es que Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, acusó a Rusia de mentir y difundir desinformación, para al mismo tiempo planear el uso de agentes químicos y biológicos contra Ucrania.

Desde Ginebra, el vocero de la Organización Mundial de la Salud, Tarik Jasarevic, recomendó al Ministerio de Sanidad de Ucrania y al resto de agencias responsables –sin citar por su nombre al Pentágono-, que destruyan los patógenos muy peligrosos para evitar que se propaguen por accidente y se proceda con un enfoque basado en la evaluación de los riesgos. La OMS parece no tener información de la situación que guardan estos laboratorios en zona de guerra y cuáles fuerzas militares los tienen bajo su custodia.

Lo cierto es que no hay certeza del manejo que el gobierno de Ucrania tiene de las instalaciones ni de los patógenos con alta peligrosidad. La ONU en su Convención de 2011 mandata la creación de una base de datos abierta a todos los Estados miembros, la cual evidentemente no existe pues ninguno de los países involucrados en este escándalo ha informado con claridad sobre su manejo y si estos laboratorios tutelados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, son en realidad para crear armas biológicas.

Guerra extendida a medios de comunicación, mercados y energéticos

Aunque las hostilidades entre ejércitos no han trascendido físicamente más allá de los territorios de Ucrania y Rusia, la guerra se ha extendido en los fantasmas latentes del hambre, las armas nucleares, la supresión del comercio de energía, a la especulación inflacionaria y para colmo, en la censura general de los medios de comunicación.

Por lo pronto, la solicitud de ingreso de Ucrania en la UE podría llevar meses o años, según declaró el primer ministro holandés, Mark Rutte, al concluir primer día de la cumbre informal de la Unión Europea en Versalles.

En tanto, militares de Ucrania volaron el edificio del Instituto de Física y Tecnología de Kharkov, presuntamente para ocultar el trabajo sobre temas nucleares y donde habrían quedado atrapados alrededor de 50 empleados de la institución, según versión de Mikhail Mizintsev, jefe del Centro de Control de Defensa Nacional de la Federación Rusa.

La empresa YouTube eliminó el canal de Ahí Les Va y el de RT, el primero que tenía más de un millón de suscriptores y el segundo con una cantidad superior a 6 millones, como parte del boicot a los medios comunicación de origen ruso. El gobierno ruso por su parte, bloqueó la aplicación Instagram, del grupo Meta, por haber permitido difundir mensajes de odio contra el ejército y la población de Rusia.

En el tema energético, Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, declaró que es imposible dejar de comprar petróleo a Rusia: “No producimos mucho petróleo. Un tercio de nuestras importaciones de petróleo procede de Rusia. Si las detenemos ahora, dentro de unos días no podremos transportarnos”, dijo.

En tanto, desde Texas el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, declaró el 9 de marzo en el Foro Mundial de Energía, que el mundo no puede remplazar la participación de Rusia en las exportaciones de petróleo y pidió la despolitización energética. “Lo que está en juego aquí es la capacidad del mundo para satisfacer esta escasez percibida”, explicó.

El 9 de marzo, la secretaria de Comercio de EU, Gina Raimondo, amenazó a China con cerrar la empresa de semiconductores que es la más grande en el mundo, con oficinas en Estados Unidos, Japón e Italia, si insiste en ser neutral.

Por su parte, la subsecretaria para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, dijo en su comparecencia ante el Congreso el día 9, que tanto Olaf Scholz como Emmanuel Macron, le advirtieron a Xi Jinping que “la neutralidad no es una opción”.

Estados Unidos también amenazó a Rusia con excluirlo del principio de reciprocidad en las transacciones comerciales, con lo cual tendría que pagar aranceles más elevados, con un trato igual al que reciben Corea del Norte y Cuba. Actualmente el rublo se ha depreciado hasta 76 por ciento frente al dólar, aunque sus principales reservas monetarias, las tiene en yuanes.

Rusia por su parte ya decretó cerrar las exportaciones de productos básicos hasta diciembre de 2022, además de amenazar con cerrar la exportación de petróleo y gas a Europa a través del Nord Stream 1, si los países occidentales insisten en las sanciones económicas. Esta medida, causaría emergencia humanitaria en Europa, pues como afirma el jefe de la OPEP, no existe abasto disponibles de productos del petróleo que remplacen la producción de Rusia.

En una información difundida por la Agencia Sputnik, se alerta sobre el riesgo de socavar la seguridad alimentaria a nivel internacional por fallas en la producción agrícola de Rusia y Ucrania, según advertencia del director de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu.

Al ocupar el primer y quinto lugar en exportación de trigo respectivamente, se verían afectados 50 países directamente, en África del Norte, Asia y Oriente Medio, los cuales dependen en un 30 por ciento en el suministro de trigo.

Ambos países representan el 19 por ciento del suministro mundial de cebada, 14 por ciento de trigo y 4 por ciento de maíz, por lo que un escenario de hambruna si prosigue la guerra, no es lejano.