NACIONALES

Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa

Educación, por Isabel Venegas Salazar //

El lunes pasado se cumplió un año más de una terrible tragedia en nuestro país; el crimen ocurrido con un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa; la noche del 26 de septiembre del 2014, recordando la serie de eventos en el Estado de Guerrero que tuvieron como saldo final la desaparición de 43 estudiantes, además de personas heridas y asesinadas. Una desgracia que ha tenido narrativas oficiales tituladas como “verdad histórica” o reportes de investigación que señalan la participación de autoridades vinculando los hechos como un crimen de estado.

La responsabilidad que las normales, universidades y tecnológicos, tienen de formar, acompañar y proteger a nuestros jóvenes, debe ser revisada en muchos aspectos

En un momento dado, se han observado las implicaciones que la denominación de “Crimen de Estado” significa, y dada esta relevancia, los debates se centran en la urgencia de identificar a los autores intelectuales y materiales de semejante atrocidad; sin embargo, uno de los reclamos principales de los padres de familia ha sido el de dar respuesta a las preguntas de ¿Por qué estaban los jóvenes en ese lugar, a esas horas? ¿Quién los mandó a hacer los “bajes” a los camiones? ¿Por qué eligieron a los estudiantes más jóvenes?

Si bien es cierto que la magnitud de este evento reclama una investigación profunda, delicada y muy compleja, también es verdad que las razones que dieron pie se deben entender para analizar el contexto actual e histórico de la localidad, pero también para reflexionar sobre los patrones que se repiten en muchas otras instituciones educativas.

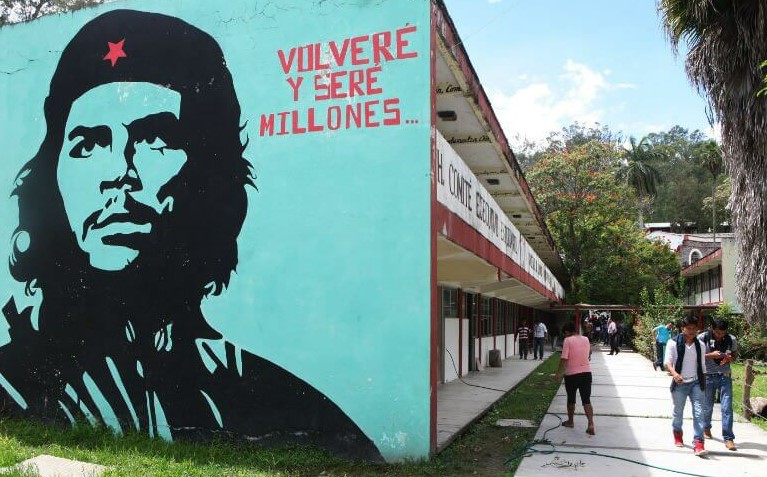

Las escuelas normales rurales tienen una historia de trabajo, de idealismos socialistas y de resistencia civil; dieron paso a la formación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y han sido grupos de resistencia frente a la amenaza de que estas escuelas pudieran llegar a desaparecer, pero como la mayoría de los grupos de lucha social, terminan por quedar a merced de quien los lidera para su propio beneficio.

Estudiar el contexto y las “tradiciones” de grupos que tenían la consigna de robar camiones para el mitin, implica reconocer que, seguimos en el punto de no formar jóvenes que entiendan la rebeldía como proceso de transformación, que a su vez requiere el desarrollo de una criticidad y de una profunda revisión de la realidad que se vive, así como de los mecanismos que se deben activar para poder evolucionar.

El tiempo sigue corriendo, y nuestros jóvenes siguen siendo presa fácil de grupos que solo los utilizan y los exponen a riesgos inconmensurables, redes que muestran su poder y su brazo fuerte con la movilización de chicos a los cuales el simple hecho de no tener clase les motiva de manera suficiente para ir a marchar.

Es urgente reflexionar sobre lo que sucedió hace ya 8 años como una buena advertencia de lo que se puede seguir presentando, que por cierto, ya ha sucedido en otras localidades, pero que no ha generado la misma cobertura mediática y política debido a que las redes universitarias tienen un enorme potencial para trabajar con las emociones de rebeldía y de movilización, además de los efectos que surte el entorno socio cultural de cada zona.

Dentro de pocos meses volveremos a estar en un proceso electoral, y será muy bueno que nuestros estudiantes participen activamente, manifiesten sus ideas, exijan proyectos que les representen apoyos sustantivos, etc. pero ya veremos si no son expuestos nuevamente al conteo de las fuerzas vivas y a la penetración del crimen organizado en estos espacios. Los adolescentes se suelen cotizar alto para el bastión político a la hora de la marcha y el mitin, pero poco valorados al momento diseñar la política pública, puesto que no son votos que cuenten en la elección que corre, y en los temas electorales la inmediatez es la tasa que aplica.

Hoy muestro mis respetos para los padres de los 43 estudiantes, que mantienen la lucha por descubrir la verdad, así como todos los papás y mamás que depositan su confianza en instituciones comprometidas por velar y salvaguardar la integridad de sus miembros, pero que a la hora de la –realpolitik- no temen en enviar a los más nobles de la tribu, a los de los primeros semestres, junto con los profes de asignatura.

Los procesos educativos en los que el joven estudiante se reconoce a sí mismo como un factor de transformación, implican ese ser consciente de su potencial, crítico de su situación, y creativo para diseñar las líneas de acción que lo llevarán a tener ese nuevo modo de actuación; se trata de dotarlos de herramientas que verdaderamente los lleven a ser mejores, desde sí mismos y para los demás.

Si entendemos esto, podemos concluir tres cosas: que la educación crítica no se forma a partir de la rebeldía adolescente, sino que se va construyendo desde la infancia; que debemos exigir rendición de cuentas en los procesos formativos de adolescentes y universitarios; y por último, que si decimos ¡Los jóvenes son el futuro del mundo! Nosotros, los adultos, somos el futuro de ese futuro.

E-mail: isa venegas@hotmail.com