MUNDO

La guerra del agua: Cuando la fuente de la vida se convierte en oro líquido

Por María Luisa Ramos Urzagaste //

Se dice que las futuras guerras serán por el agua, pero lo cierto es que hoy ya se libera una lucha entre la apropiación del agua por parte de las transnacionales, frente a millones de ciudadanos que no tienen acceso al líquido elemento. Es una lucha entre la codicia del lucro privado y el derecho humano al agua de millones de ciudadanos.

Si bien es cierto que hay suficiente agua dulce en el planeta, el problema es que su distribución no es la adecuada ni la más justa.

El 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego y solo el 10% se destina al abastecimiento de agua potable para la ciudadanía.

Según la ONU, 3 de cada 10 personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.

En cuanto a América Latina y el Caribe, más de un tercio no tiene acceso al agua «gestionada de forma segura».

Alrededor del líquido elemento se disputan grandes intereses y se generan conflictos como los que viven muchos países como Honduras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, etc. Al otro lado del mapa mundial, Palestina, la República Democrática del Congo, son países donde el acceso al agua hace la diferencia entre la vida y la muerte.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO

Luego de intensos esfuerzos, el año 2010, Bolivia junto a otros países logró que la Asamblea General de la ONU reconociera explícitamente que «el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».

A los países les queda claro que deben buscar soluciones al problema. Para ello los Gobiernos ejecutan diferentes esquemas. Pero la preocupación surge cuando los Parlamentos y Gobiernos buscan ‘transferir’ a la empresa privada la responsabilidad que le toca asumir al Estado.

EL CASO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en El Salvador más del 40% de sus habitantes vive en situación de pobreza.

Los datos que publica el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son aún más lapidarios puesto que «más de 1,5 millones de personas no tienen acceso al agua y el 75% de las grandes industrias carecen de sistemas de tratamiento de aguas servidas».

El 90% de los ríos del país están contaminados por vertidos domiciliares sin tratamiento y casi el 60% de la población rural no tiene acceso al agua.

A esta calamitosa situación se suma que la mora en el pago del servicio fue tan alta, que en enero de 2019, el entonces presidente Sánchez Cerén exoneró a los usuarios en mora, de los intereses moratorios y los recargos por pago extemporáneo, permitiéndoles obtener la reconexión del vital líquido.

Durante su gestión Sánchez Cerén promovió una reforma constitucional al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de El Salvador, para garantizar el derecho humano al agua y la alimentación. Dicha iniciativa incluso contó con el apoyo de la ONU, pero la oposición no lo permitió.

UN DERECHO HUMANO INCOMPATIBLE CON EL INTERÉS PRIVADO

La sociedad salvadoreña en su conjunto entiende que es vital resolver el problema, por ello el Congreso lleva ya varios años buscando aprobar una Ley de Aguas.

Si bien el actual anteproyecto define que «el derecho humano al agua y el saneamiento es fundamental e irrenunciable», no obstante, lo que preocupa a la población es la posible privatización del sector mediante la creación de un ‘ente rector’ o figura similar, con participación de las empresas privadas.

La Procuraduría de El Salvador lamentó la propuesta de conformar una Junta Directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con participación del sector privado. Argumenta que, por la naturaleza de ese sector, su objetividad puede estar gravemente comprometida.

Según la Alianza contra la privatización del Agua «se trata de un proyecto exclusivo para las clases altas de nuestro país» por tanto se hace necesario frenar este matrimonio declarado entre empresa privada y Estado que atenta contra el agua, el medio ambiente y la vida.

Otro aspecto que genera preocupación son los permisos que podría otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

INFORMAR MEDIANTE UN CARTELITO

El artículo 70 del anteproyecto propone que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá autorizar a particulares a través de un permiso, el uso o aprovechamiento del agua y «solo en casos excepcionales se hará divulgación pública sobre el proyecto en cuestión, y los posibles afectados tendrán 10 días para reaccionar».

Se dispone además que, en los casos excepcionales, se haga una publicación nacional en la prensa y además «por medio de un cartel». Dicho anuncio de cartel deberá ser fijado en las Alcaldías Municipales correspondientes.

¿Se imagina usted a padres, madres, campesinos, trabajadoras de maquilas, estudiantes, vigilando a diario las alcaldías para enterarse de si han colgado algún cartelito por ahí, que le signifique a la larga, riesgo de enfermedades e incluso su vida?

LA CARGA DE LA PRUEBA CAE EN LOS POSIBLES AFECTADOS

Más aún, el artículo 85 propone que, en el caso de los proyectos grandes, los afectados deberán exponer «razones de hecho y de derecho para no conceder la autorización» y deben adjuntar «las pruebas que tengan en su poder o señalando donde se encuentran, si estas existieren».

Al leer esto uno se pregunta, ¿y dónde está el Estado? ¿Por qué deben ser los ciudadanos de a pie, quienes deban demostrar la inviabilidad de un proyecto? ¿acaso no es el Estado el llamado a buscar el bienestar de sus ciudadanos AL?

Estas son apenas algunas pinceladas, que justifican claramente la preocupación de la gente.

CHILE Y BOLIVIA, DOS ANTÍPODAS

En febrero de 2000, el entonces presidente y exdictador de Bolivia Hugo Banzer, azuzado por el Banco Mundial, privatizó el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Bolivia ese tiempo vivía uno de los momentos históricos más nefastos por la imposición del modelo neoliberal que solo dejó pobreza y debilitó al Estado.

El contrato de privatización del agua fue adjudicado a un consorcio multinacional. Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua, que se incrementaron hasta llegar a un 300%.

El pueblo cochabambino organizado logró la anulación del contrato de privatización en una movilización conocida como «la guerra del agua«.

Con tal nefasta experiencia, el pueblo boliviano el año 2009 aprobó en la nueva constitución política que «el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”.

La carta fundamental de Bolivia define que los recursos hídricos en todos sus estados, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y que cumplen una función social, cultural y ambiental, por tanto «no podrán ser objeto de apropiaciones privadas».

EN CHILE LA PROPIEDAD DEL AGUA FUE PRIVATIZADA

La Constitución Política adoptada en 1980 durante la dictadura de Pinochet, define el agua como un bien privado y no como un derecho humano, al otorgar «la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes» donde «los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos».

El código de aguas de Chile indica que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él y puede ser incluso hipotecado.

Como resultado de ésta política, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las empresas estatales y municipales cubren un 4,3% de los servicios de agua potable, mientras que las empresas privadas manejan el 95,7% del mercado.

Según la misma fuente, la falta de prevención en la garantía del derecho humano al agua potable significó, en los últimos años, cortes significativos de ese servicio para los usuarios.

Por su parte, el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA) afirma que «el agua no es, ni puede continuar siendo una mercancía, por tanto no debe continuar privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado».

La lucha por hacer valer el derecho humano al agua es tortuoso para los activistas sociales que se manifiestan por la necesidad de recuperar y defender el agua.

¿ESTADOS AL SERVICIO DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES?

Lo que ocurre actualmente en Chile como en El Salvador debe servir de espejo y alerta por lo que pueda suceder o ya está sucediendo en muchos países donde pretenden privatizar el agua.

La privatización, a menudo, es presentada como la única forma de hacer más eficiente la prestación de algún servicio o la administración y explotación de algún recurso.

Este no debería ser el caso del agua, pues al tratarse de un derecho humano, es completamente impropio ‘delegar’ su gestión o su propiedad a la empresa privada.

Cuando el Estado se desentiende de sus obligaciones frente a sus ciudadanos, y transfiere o delega sus deberes al sector privado, este último, por su naturaleza, lo que hará es convertir a los ciudadanos en clientes, y el agua en una mercancía.

El ser cliente significa que, si la persona no tiene capacidad de pago, pierde el derecho al servicio. Así de simple. Es cuestión de estar dentro o fuera del mercado. Estar ‘fuera del mercado» implicará mayor pobreza, enfermedades y muerte.

En la lógica de apropiación privada del agua subyace una cruda verdad, que en términos económicos se denomina «demanda inelástica«, entendida como aquella demanda de mercado que no sufre variación, a pesar de que el precio del producto se eleve.

Esto ocurre con la demanda del agua, por el hecho de ser un elemento vital para la vida que no tiene sustitutos. Esta característica proporciona a las compañías privadas la certeza de que su requerimiento no disminuirá, incluso si los ingresos de la familia bajan o si el precio se incrementa.

Es justamente por esta razón que la responsabilidad de los Estados en la protección de la vida y los derechos de sus ciudadanos es mayor y no debe ser transferida a terceros. Son los Estados los que deben buscar ser eficientes y justos.

MUNDO

Escándalo en concierto de Coldplay: CEO de empresa tecnológica captado con empleada en momento comprometedor

MUNDO

Día de Apreciación de la Inteligencia Artificial: hitos y desafíos de la tecnología que revolucionó el mundo

-Por Redacción Conciencia Pública

Desde el año 2021 cada 16 de julio se celebra el Día de Apreciación de la Inteligencia Artificial, una fecha dedicada a reconocer los avances y el impacto transformador de esta tecnología.

Esta fecha fue impulsada originalmente por la empresa estadounidense A.I. Heart LLC como parte de la promoción de una película independiente llamada A.I. Eve. Con el tiempo, la iniciativa trascendió su origen comercial y se transformó en una oportunidad para reflexionar sobre los avances, desafíos éticos y el impacto social y económico de la inteligencia artificial en nuestras vidas.

Aunque no cuenta con el reconocimiento oficial de organismos internacionales como la ONU o la UNESCO, el 16 de julio ha sido adoptado por diversas compañías tecnológicas.

Además de resaltar sus beneficios en sectores como la medicina, la educación y la automatización, la efeméride busca fomentar una discusión ética sobre su desarrollo y uso responsable en la sociedad.

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, especialmente de los modelos generativos, ha traído consigo grandes oportunidades, pero también desafíos importantes. Problemas como la pérdida de privacidad, los sesgos en los algoritmos, el desplazamiento laboral y la manipulación de información requieren atención urgente para garantizar que esta herramienta beneficie a todos.

En México, la IA está revolucionando actualmente al entorno empresarial, con un uso creciente en la personalización de experiencias, la automatización de servicios y el análisis de datos. La meta es ofrecer respuestas más relevantes y contextuales a través de tecnologías como los agentes conversacionales inteligentes, que ya operan en múltiples plataformas como WhatsApp, correos electrónicos o audios.

Aunque América Latina se ha centrado más en aplicar que en desarrollar modelos de IA, la región tiene un gran potencial por su talento en ciencias exactas. Este día de apreciación se presenta como una oportunidad no solo para valorar el presente de la IA, sino para imaginar un futuro donde países como México jueguen un papel más activo en la evolución global del sector.

Un recorrido por la historia de la IA

Aunque muchos creen que la IA es un fenómeno reciente, sus raíces son mucho más profundas. Apareció por primera vez como un dispositivo narrativo en obras de ficción como Frankenstein de Mary Shelley, donde ya se exploraban las preguntas éticas que hoy son centrales.

Los hitos de la IA clave incluyen:

Principios de 1900: Filósofos y matemáticos estudiaron el razonamiento mecánico.

1950: Alan Turing publica Computing Machinery and Intelligence, donde propone el famoso Test de Turing para evaluar si una máquina puede “pensar” o simular inteligencia humana. Es uno de los textos fundacionales del campo.

1943: Se crea la primera IA reconocida en el diseño formal de McCulloch y Pitts para las neuronas artificiales Turing-completas.

1956: Nace el término inteligencia artificial en una conferencia de Dartmouth. John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon usan por primera vez el término Artificial Intelligence. Se considera el nacimiento oficial de la disciplina.

1966: Joseph Weizenbaum desarrolla ELIZA, un programa capaz de simular una conversación con un terapeuta. Fue pionero en procesamiento de lenguaje natural y en interfaces conversacionales.

1997: La supercomputadora de IBM Deep Blue derrota al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Marca un punto de inflexión en la percepción del poder computacional y de la IA.

2011: Otro sistema de IBM, Watson, vence a los campeones humanos del programa de trivia Jeopardy! con un procesamiento de lenguaje natural, búsqueda semántica y aprendizaje automático. Impulsa el uso de IA en salud y empresas.

2022: En noviembre se presentó y abrió al público en general ChatGPT, el modelo de lenguaje generativo que revolucionó la forma de interactuar con la IA. Inicia la era de la inteligencia artificial generativa.

Deportes

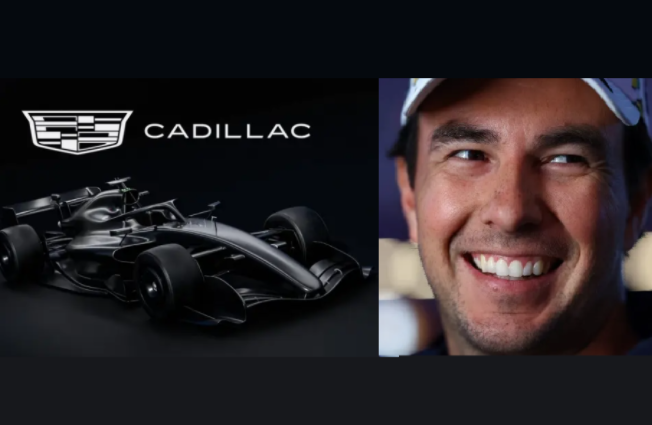

Checo Pérez cerca de volver a la F1 con Cadillac como piloto en 2026

-Por Redacción Conciencia Pública

El regreso de Sergio «Checo» Pérez a la Fórmula 1 podría estar a punto de concretarse. Según el sitio especializado Autoevolution, el piloto mexicano habría alcanzado un acuerdo con la escudería Cadillac, que debutará en la máxima categoría en 2026.

El anuncio oficial estaría previsto tras el Gran Premio de Hungría, a celebrarse entre el 1 y 3 de agosto, lo que marcaría el fin del año sabático que tomó Pérez tras su salida de Red Bull Racing en 2024.

El medio señala que Pérez sería el piloto estelar del nuevo equipo y que el acuerdo incluye importantes beneficios económicos. También se menciona que el empresario Carlos Slim estaría involucrado en el proyecto como parte del respaldo financiero.

Entre los posibles compañeros de Checo destacan los nombres de Valtteri Bottas y Mick Schumacher, ambos con experiencia en la F1 y recientemente vinculados al equipo Cadillac.

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte del piloto ni del equipo, de concretarse este movimiento, significaría una nueva etapa en la carrera de Pérez. Sería una oportunidad para liderar desde el inicio un proyecto ambicioso, aportando su experiencia y peso comercial para consolidar a Cadillac como una escudería competitiva en su debut dentro de la Fórmula 1.